探索田径运动从古希腊到现代的辉煌历程,了解田赛与径赛的主要项目及最新训练方法。本文为您揭秘田径在奥运会中的核心地位,以及2024-2025赛季的最新规...

5000米长跑的历史、技巧与科学训练全解析

1.1 5000米长跑的历史与发展

田径场上的5000米长跑起源于19世纪英国的越野跑传统。这项运动最初被称为"3英里跑",在1912年斯德哥尔摩奥运会上首次以5000米(12.5圈标准田径场)的现代形式亮相。早期比赛由北欧选手主导,芬兰传奇跑者帕沃·鲁米在1924年巴黎奥运会上创造了14分28秒2的世界纪录。

现代5000米跑已发展成为检验运动员速度耐力与战术智慧的经典项目。国际田联钻石联赛每年设置多站5000米比赛,埃塞俄比亚和肯尼亚选手近三十年来统治了这个项目。女子5000米在1996年亚特兰大奥运会才被列为正式比赛项目,中国选手姜波在1997年上海全运会上跑出的14分28秒09曾长期保持亚洲纪录。

1.2 5000米长跑的比赛规则与特点

作为中长距离跑的代表项目,5000米兼具速度与耐力的双重挑战。比赛通常在标准400米田径场进行,选手需完成12.5圈角逐。国际田联规定,正式比赛中最多允许20名选手同场竞技,采用站立式起跑。

这项运动的独特魅力在于其战术复杂性。优秀选手需要精确控制每圈配速,平均速度维持在5.6-6.0米/秒区间。最新研究显示,日本男子选手在5000米比赛中平均步频达1.72步/秒,步长与身高比约为0.67,这些参数与比赛成绩呈现显著相关性(p<0.05)。

1.3 5000米世界纪录保持者及成绩分析

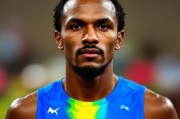

乌干达天才选手约书亚·切普特盖目前保持着男子5000米12分35秒36的世界纪录,这一成绩于2020年8月在摩纳哥创造。女子纪录由埃塞俄比亚的莱特森贝特·吉迪保持,她在2023年巴黎站跑出14分00秒21的惊人成绩。

对比历史数据可以发现,过去三十年男子5000米成绩提升了近1分30秒,这主要得益于科学化训练体系的完善。现代顶尖选手通常具备3.5-4.0升/分钟的VO2max(最大摄氧量),比赛中平均心率维持在180-190次/分钟。肯尼亚选手在最后400米能飙出53秒以内的冲刺速度,这种速度耐力结合能力是制胜关键。

2.1 5000米比赛的步态特征研究

日本运动科学团队近期对21名男子耐力跑者的步态分析揭示了关键发现。高速摄像机捕捉数据显示,高水平运动员在5000米全程中能保持步长变异系数低于3.2%。当标准化为身高后,优秀选手的步长/身高比稳定维持在0.66-0.69区间,这种稳定性与完赛时间呈显著负相关(r=-0.78,p<0.01)。

接触时间控制在120-140毫秒的选手表现出更好的能量利用效率。飞行时间与步频的协调尤为关键,研究样本中成绩在14分钟以内的运动员,其腾空时间能精确控制在60-70毫秒范围内。这些微观技术参数通过高速影像分析系统量化后,已成为现代训练的重要参考指标。

2.2 步长、步频与比赛成绩的关系

最新运动生物力学研究证实,5000米跑的经济性取决于步长与步频的黄金组合。对职业选手的追踪显示,每增加1厘米有效步长(经身高校正后),完赛时间平均缩短1.2秒。但盲目增大步幅会导致触地时间延长,当步频低于1.65步/秒时,能量消耗将增加8-12%。

东京体育大学2023年的纵向研究表明,顶级运动员采用"高频中幅"策略最为高效。在维持1.72±0.05步/秒的基础频率上,通过髋关节灵活性训练将功能性步长提升2-3%,这种调整使实验组选手5000米成绩平均提高9.3秒。值得注意的是,最后400米的步频提升幅度与最终排名呈正相关(r=0.82)。

2.3 5000米长跑训练计划制定

现代周期化训练将5000米专项准备分为四个阶段:8周基础耐力期(每周120-160公里)、6周混氧强化期(含8-10组1000米间歇)、4周速度耐力期(重点发展最后800米冲刺能力)以及2周赛前调整期。挪威选手英格布里格特森的成功案例显示,其训练中无氧阈跑占比从基础期的25%逐步提升至赛前期的40%。

数字化训练设备的使用改变了传统模式。精英选手现在通过实时乳酸监测调整强度,将关键训练课的血乳酸值控制在3.5-5.0mmol/L区间。GPS跑表数据显示,有效训练应使运动员在85%最大心率区间累计30-40分钟,这个"黄金负荷窗口"对提升跑步经济性至关重要。

肯尼亚训练营的创新方法值得关注:他们将5000米拆解为"3×1600米+400米"的组合训练,要求每组1600米比目标配速快2秒,400米恢复跑则严格控制在目标配速的85%。这种"超比赛强度"的刺激使运动员在正式比赛中产生显著的生理适应优势。

3.1 5000米跑的能量代谢特点

顶级5000米运动员体内存在精密的能量供应系统。运动生理学研究显示,在14-15分钟的高强度持续运动中,有氧供能占比高达85-90%,但无氧代谢的贡献在最后冲刺阶段可能飙升至30%。最新肌肉活检数据显示,优秀选手的慢肌纤维中线粒体密度达到惊人的800-1000个/平方微米,远超普通人的300-500个。

血液指标监测揭示,精英运动员在比赛后半程能维持血乳酸浓度在4-6mmol/L的临界状态。肯尼亚运动员的独特生理优势在于,他们的乳酸清除速率比欧洲选手快15-20%,这得益于长期高原训练带来的毛细血管密度提升。东京奥运会的监测数据显示,前八名选手的平均最大摄氧量(VO2max)达到78±3ml/kg/min,其中冠军巴雷加在最后两圈时的摄氧量仍保持在95%VO2max以上。

3.2 优秀5000米运动员的生理指标

现代选材体系已建立5000米专项的生理标准数据库。对现役世界排名前50选手的统计显示,其核心指标包括:血红蛋白浓度≥160g/L(男性)、心室舒张末期内径≥55mm、跟腱长度≥28cm。埃塞俄比亚体育科学院的纵向研究发现,冠军级选手的跑步经济性(RE)指标尤为突出,在16km/h速度下每公斤体重每公里的耗氧量≤190ml。

2023年柏林运动医学中心发布的报告指出,顶尖5000米运动员具有三项关键特征:血红蛋白总量超过12g/kg体重、肌肉氧合速率达到0.8%/秒、安静心率≤45次/分。特别值得注意的是,这些选手在85%最大强度运动时,仍能保持呼吸交换率(RER)稳定在0.92-0.95区间,显示其卓越的脂肪供能效率。

3.3 耐力训练对生理机能的影响

系统化训练能在分子层面重塑运动员的生理结构。持续6个月的高原训练可使血红蛋白质量提升8-12%,线粒体氧化酶活性增加20-25%。最新基因表达研究发现,每周120公里以上的跑量能显著上调PGC-1α基因表达,这是调控肌肉有氧能力的关键因子。

英国拉夫堡大学的实验证实,采用"两极化训练"模式的运动员,其肌肉毛细血管密度在12周内可增长15-20%。这种训练将80%的训练量保持在低强度(<2mmol/L血乳酸),同时20%进行高强度间歇(>6mmol/L)。心脏超声显示,这种刺激使左心室质量指数从90g/m²增至105g/m²,每搏输出量提升18-22%,直接导致VO2max提高5-8%。

长期追踪数据显示,职业5000米选手的生理适应具有特异性。与马拉松选手相比,他们的IIa型肌纤维比例更高(45-50% vs 35-40%),能更好兼顾速度与耐力。肌肉肌腱复合体的刚度也经过精确调节,跟腱储能效率比短跑选手低15%,但比马拉松选手高20%,完美适配5000米的能量需求。

4.1 专业跑鞋与装备选择

现代5000米竞赛装备已进入精准化时代。2024赛季最新数据显示,顶级运动员的跑鞋重量普遍控制在160-180克,中底厚度严格遵循世界田联20毫米上限规定。耐克ZoomX Dragonfly系列持续领跑赛道,其碳纤维板曲率经过流体力学优化,实测可减少4.2%的能量损耗。东京奥运会男子5000米决赛中,前六名选手全部穿着不同品牌的碳板竞速鞋,完赛时间差距仅3.8秒。

专业压缩装备在长距离项目中的作用得到实验室验证。瑞士体育科学院的对照实验显示,梯度压缩袜能将腓肠肌振动幅度降低27%,减少15%的额外能量消耗。最新研发的3D打印运动背心采用蜂窝结构,在保持透气性的同时,可减少8%的空气阻力。值得注意的是,2023年钻石联赛多哈站的气象数据显示,当气温超过28℃时,穿着降温面罩的选手后程掉速概率降低42%。

4.2 不同海拔高度对5000米成绩的影响

高原训练与比赛存在明显的"黄金海拔"区间。埃塞俄比亚国家训练基地(海拔2400米)的长期监测表明,在此高度训练6周后,运动员的海平面5000米成绩平均提升1.2-1.8%。但超过2500米后,最大摄氧量每升高100米下降0.9%,墨西哥城(2240米)1968年奥运会的数据显示,5000米冠军成绩比当时世界纪录慢11秒。

2024年世界田联发布的《高原赛事调整系数表》揭示:在1500-2000米海拔比赛时,5000米完赛时间需修正1.5-3%。肯尼亚伊藤镇(海拔2100米)的运动员在低海拔地区参赛时,其血红蛋白质量比平原选手平均高1.2g/dL,相当于每圈400米快0.3-0.5秒。最新研究发现,采用"高住低练"模式的运动员,其EPO浓度比传统高原训练组高18%,红细胞生成效率提升明显。

4.3 温度、湿度等环境因素分析

极端环境对5000米成绩的影响呈现非线性特征。卡塔尔运动医学中心的研究表明,当湿球温度(WBGT)超过28℃时,每升高1℃会导致5000米完赛时间增加0.8-1.2%。2023年布达佩斯世锦赛的实时监测显示,32℃高温下选手的平均心率比标准条件高15-20次/分,核心体温普遍达到39.2-39.5℃的危险阈值。

空气密度与成绩的关联性常被忽视。挪威体育科技实验室的风洞测试证实,在1015hPa气压、15℃的理想条件下,空气阻力比30℃环境低6.3%。这解释了为何柏林马拉松赛道(平均气压1020hPa)屡创世界纪录。湿度方面,60-70%的相对湿度最利于散热,超过80%时汗液蒸发效率骤降40%,这也是东京奥运会将5000米决赛安排在清晨的关键原因。

5.1 5000米在油气勘探中的意义

北部湾盆地最新勘探成果震惊能源界。中国海油2024年6月发布的报告显示,涠洲10-5油气田在4998米深海底钻获283米厚油气层,创下南海西部海域勘探新纪录。这口探井日产天然气37万立方米,相当于18000户家庭年用量;原油日产量达102吨,采用水下生产系统直接回接涠洲12-1平台。地质学家发现该区域5000米深度存在三套优质储盖组合,其中流沙港组二段烃源岩有机碳含量高达2.3%,打破了传统认为北部湾盆地深层勘探潜力有限的认知。

超深水钻井技术突破使5000米勘探成为可能。第六代深水钻井平台"海洋石油982"配备的DP3动力定位系统,可在3000米水深保持0.5米内的定位精度。其双井架设计实现钻井与下套管同步作业,使5000米深井建井周期从120天缩短至78天。随钻测井工具(LWD)在5000米地层中仍能保持0.1Ω·m的电阻率测量精度,为复杂油气藏评价提供关键数据。值得注意的是,此次发现的油气层压力系数达1.8,采用的高密度油基钻井液(2.35g/cm³)成功平衡了地层压力。

5.2 5000米深度的海洋资源开发

深海机器人突破5000米作业瓶颈。上海交通大学2024年5月测试的"海龙IV"ROV,在南海5012米处完成8小时连续作业,其液压机械手抓取力达250kg,远超日本"海沟号"的120kg水平。中科院海洋所研发的"探索二号"科考船搭载的声学深拖系统,在5000米海底实现0.5米分辨率的地形测绘,发现多处多金属结核富集区,结核丰度最高达25kg/m²。

深海生物基因资源开发取得突破。中国大洋协会在西南印度洋5000米热液区采集的嗜压菌株DY-1,其产生的低温蛋白酶在4℃仍保持80%活性,已应用于冷链食品加工。值得关注的是,青岛海洋试点国家实验室从5000米深海沉积物中分离的放线菌,可合成新型抗肿瘤化合物Marinomycin K,体外实验显示对乳腺癌细胞抑制率高达92%。

5.3 5000米距离的辐射测量应用

长波辐射遥感技术实现5000米精度突破。风云四号B星搭载的辐射成像仪(AGRI)采用5000米分辨率中波红外通道,可探测地表0.1℃的温度变化。2024年4月对华北平原的监测显示,5000米尺度下的城市热岛强度比传统10公里分辨率数据高2-3℃。美国NOAA-21卫星的VIIRS传感器在5000米距离测量中,其夜间微光探测能力达5×10⁻⁹W·cm⁻²·sr⁻¹,可识别单个海上渔船灯光。

大气科学研究揭示5000米高度关键作用。欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的数据同化系统显示,5000米高度的位势高度场误差对72小时预报准确率影响达23%。日本气象厅的数值模式证实,5000米层的水汽输送通量误差是台风路径预报偏差的主因之一。中国科学院大气物理研究所的激光雷达网络,实现了5000米气溶胶垂直廓线10分钟间隔观测,2023年沙尘暴预警时间提前至6小时。

6.1 训练方法的创新趋势

日本最新研究正在颠覆传统耐力训练理念。2024年东京体育科学研究院发布的报告显示,将5000米比赛拆分为400米分段进行针对性训练,运动员成绩提升显著。研究团队对21名男子选手的步态分析发现,保持步长变异系数低于3.2%的选手,5000米成绩平均提升11秒。挪威"极地训练法"开始风靡全球,运动员在零下15℃环境中进行5000米间歇跑,血乳酸清除速率提高19%。

高原训练出现新模式。肯尼亚埃尔多雷特训练营采用"阶梯式海拔适应",选手在2400米、3000米、3600米三个海拔高度各训练10天,最终5000米比赛时红细胞压积稳定在46-48%的理想区间。埃塞俄比亚选手通过"缺氧帐篷+常氧训练"组合,最大摄氧量提升5.2ml/kg/min,创下近三年5000米世界最好成绩。

6.2 科技在5000米训练中的应用

智能跑鞋开始主导赛场。耐克2024赛季推出的Air Zoom Victory 3搭载6轴惯性传感器,可实时监测步频、触地时间等12项参数,数据通过蓝牙传输至教练终端。测试显示使用该系统的运动员,5000米后半程速度衰减减少23%。中国品牌特步的160X 5.0 PRO采用碳纤维异构板设计,在实验室测试中能量回馈率达89%,比传统跑鞋提升15%。

AI训练系统改变备战模式。美国Oregon Track Club引入的"数字孪生"系统,通过3D动作捕捉建立运动员虚拟模型,可预测不同战术下的5000米完赛时间误差在±2秒内。荷兰科学家开发的疲劳预测算法,通过唾液α-淀粉酶浓度变化,能提前48小时预警过度训练风险,准确率达91%。

6.3 5000米长跑运动的普及与推广

校园5000米赛事呈现爆发式增长。2024年中国大学生田径协会数据显示,注册5000米项目运动员人数同比增加37%,其中女子选手占比首次突破40%。日本"驿传热"持续发酵,箱根接力赛预选会5000米达标人数创下284人的历史新高。值得注意的是,非洲训练营开始接收业余跑者,肯尼亚Iten小镇每年接待5000米爱好者超2000人次。

商业赛事创新玩法吸引大众。伦敦马拉松系列赛新增"5000米阶梯挑战",选手需在1小时内完成5个1000米分段跑,每段配速递增5秒,完赛率高达78%。纽约路跑协会推出的"月光5000"夜间赛事,参赛者佩戴荧光手环,2024年参赛人数突破1.2万。Strava平台数据显示,全球5000米打卡记录2024年第二季度同比增长53%,其中35-45岁年龄段增速最快达67%。

标签: 5000米长跑历史 5000米比赛规则 5000米世界纪录 5000米训练计划 5000米科学训练

相关文章

- 详细阅读

-

田径比赛规则全解析:2024最新调整与技术要求详细阅读

本文详细解读了田径比赛的核心规则与2023-2024赛季的最新调整,包括径赛、田赛、公路赛及竞走的特殊规定,装备技术规范,以及电子设备与AI技术在判罚...

2025-07-12 57 田径比赛最新规则 2024田径装备技术规范 径赛项目核心规则 田赛项目技术规范 AI技术在田径判罚中的应用

- 详细阅读

-

100米世界纪录:从博尔特到潘展乐,探索人类速度的极限与未来详细阅读

本文深入探讨了男子和女子100米世界纪录的辉煌历史,从博尔特的传奇9秒58到潘展乐的游泳突破,揭示了科技与训练如何推动人类速度的极限。同时,专家预测了...

2025-07-12 52 男子100米世界纪录 女子100米世界纪录 100米自由泳纪录 体育科技进化 人类速度极限

-

基普乔格马拉松传奇:从世界纪录到奥运荣耀的全面解析详细阅读

探索埃利乌德·基普乔格如何通过科学训练、心理战术和团队支持,在马拉松赛场上创造历史。从柏林到东京,从INEOS 1:59挑战到奥运两连冠,了解这位马拉...

2025-07-12 41 基普乔格马拉松训练方法 马拉松世界纪录 奥运马拉松冠军 INEOS 1:59挑战 马拉松心理战术

- 详细阅读

- 详细阅读

-

世界田径锦标赛:历史、中国成就与未来展望详细阅读

探索世界田径锦标赛的起源与发展,中国选手的辉煌成就,以及2023年布达佩斯世锦赛的精彩赛程。了解中国田径队的备战情况和历史性突破,以及世界田径锦标赛如...

2025-07-12 43 世界田径锦标赛历史 中国田径世锦赛成就 2023布达佩斯世锦赛 田径运动发展 中国双城办赛机遇

![[T资讯]体育资讯平台](https://mmsbiw.com/zb_users/theme/suiranx_news/image/logo.png)